- 2017-08-01 17:31

- 作者:佚名

- 来源:DeepTech深科技

“对症下药”早已被医生奉为圭臬,而作为个性化医疗实现的重要保障,结合药理学和遗传学的药物遗传学在其中发挥了不可替代的作用。1957 年,Arno G. Motulsky 博士首先指出某些异常的药物反应与遗传缺陷有关。自此,他正式提出了药物遗传学的概念,也从此掀起了学术界的一场革命,而他本人也被尊称为“药物遗传学之父”。让我们通过近万字的文字,走进他精彩、传奇的人生(本文略有删减)。

图丨美国药物遗传学之父 Arno G. Motulsky

颠簸赴美

1923年,我出生在东普鲁士小镇菲施豪森(Fischhausen,今俄罗斯普里莫尔斯克,加里宁格勒州 Primorsk, Kaliningrad Oblast)的一个犹太家庭。1929 年到 1939 年间,我在这里度过了欢乐的童年。我自幼天资聪颖,热爱阅读,成绩优异。15 岁那年,我对人的思想产生了浓厚的兴趣,开始逐渐涉猎心理学、精神病学以及心理分析,立志成为一名精神病学家。

图丨Arno G. Motulsky 出生地

奈何好景不长。1939 年初,随着二战的全面爆发,我的父母决定搬离德国这个是非之地,举家前往美国,投奔住在芝加哥的叔父。离开德国需要办理签证,而签证的名额又十分有限。于是,父亲先行动身前往当时对待移民相对宽松的古巴,随后全家一起在芝加哥会合。然而,接下来的几个月,时局不断恶化,我的母亲决定带着三个孩子先到古巴和父亲会合,再一同前往芝加哥。

1939 年 5 月,我的母亲带着我和弟弟妹妹在汉堡登上圣路易斯号,前往古巴。一同前往的还有近千名犹太难民。从汉堡驶往哈瓦那的旅程一路平静,但当船驶进哈瓦那港时,古巴方面却取消了所有乘客的过境许可——我们无法上岸。

图丨圣路易斯号,1939

好心的德国船长古斯塔夫(Gustav Schr¨oder)出于对犹太难民的同情,他驾船驶遍了加勒比海,寻找可以停靠的港口。乘客们请求前往美国,但当船只驶近迈阿密港口时,美国海岸警卫队的装甲车和飞机却毫不留情地将船只轰走。

无计可施的船长只好掉转船头返回欧洲。那年的我 16 岁,还略带天真,不清楚为什么同船的乘客会如此绝望。事实上,船上有许多犹太人都有被关押进集中营的经历,他们十分清楚,回到欧洲意味着什么,他们中的有些人甚至宁愿跳海自杀也不想再回到欧洲。

图丨昔日的纳粹集中营

在船只返航途中,世界各地纷纷发来电报,警告他们千万不要回德国。然而,就在船只还有几天就回到德国的时候,奇迹发生了。英国、法国、荷兰和比利时达成协议,同意各自收留四分之一的难民,我们一家被分配到了比利时。于是,在 1939 年 6 月,我开始在比利时布鲁塞尔念高中。

11 个月之后,也就是在 1940 年的 5 月 1 日,我的父亲终于拿到了美国签证,从古巴来到芝加哥。就在同一天,我母亲和我们三个孩子也拿到了签证。然而,直到 5 月 10 日,我们还是没有走成,恰逢德国入侵比利时,讽刺的是,年满 17 岁的我被比利时人以敌国侨民的身份逮捕,关押进了位于法国的集中营。

随后德国入侵法国,集中营里的囚犯集体向北迁移,直至比利牛斯山脚下的维希法国(Vichy-controlled France,维希法国是位于纳粹德国占领下的法国傀儡政府)境内。维希法国将集中营内的德国人送还德国,将犹太人留下。集中营里食物短缺,卫生状况堪忧,绝大多数的囚犯不是死于伤寒,就是死于饥饿。

图丨红色区域是占领区(维希法国),蓝色区域是抵抗区(自由法国)

大约 10 个月后,集中营内持有美国护照的犹太人被转移到另一个靠近马赛(Marseilles)的集中营,我们被允许访问附近的美国驻法国领事馆。我的签证过期了,只好申请续签,幸好续签终获批准。于是,在 1941 年的 6 月,也就是在 18 岁生日前 10 天,我终于能够合法的离开法国,穿过西班牙进入葡萄牙,准备从里斯本登船驶往美国。

然而,10 天过去了,我依旧滞留法国。原来,西班牙的大独裁者弗朗哥(Franco)不允许年满十八周岁的男性入境。几个月后,维希法国将手中剩余的所有囚犯转交给了盖世太保(德国秘密警察组织)。

图丨着便衣执行任务的盖世太保

图丨1940 年的弗朗哥,前排左三

1941 年 8 月,我终于来到芝加哥,和父亲会合。两年后,我们又获悉母亲带着弟弟妹妹也幸存了下来。她们三人在比利时朋友的帮助下,非法越境来到中立国瑞士,在那里毫发无伤的熬到战争结束。1946 年,母亲带着弟弟妹妹来到芝加哥,我一家终于团聚。

1942 年,因为战争爆发而颠沛流离,18 岁的我仍旧没有念完高中。好在当时的芝加哥有一项特殊的考试,只考察你已经掌握的知识。自从离开了布鲁塞尔,我就没有机会接受正规高中教育。然而,在集中营内,许多囚犯曾经是教授或老师,他们开设非正规课堂,没有课本,仅凭记忆传授知识。

就这样,多亏了 GED 考试服务部门的高中同等学历(general educational development)制度安排,在没有完成高中课程的情况下,我拿到了高中文凭。晚年的我回想起这段经历,依旧对这项政策心怀感激。

凭借高中文凭,我开始了半工半读的大学生活。每个周一至周五的晚上以及周六下午,我会去中央基督教青年会学院(Central YMCA College,如今的罗斯福大学,Roosevelt University)上课,学习生物、化学和三角学。

在英语课上,我遇到了今生的挚爱格蕾泰尔·施特恩(Gretel Stern)。格蕾泰尔学习成绩优异,而且和我一样,同为战争幸存者。不同的是,格蕾泰尔是于 1938 年离开德国的,她和其余的纳粹种族大屠杀幸存下来的孩子一道被送往英国。

图丨我和格蕾泰尔在芝加哥,摄于 1945 年

几年后的 1945 年,我和格蕾泰尔结婚。1943 年到 1945 年期间发生了很多事。我成为了美国公民,考取了伊利诺伊大学芝加哥分校(Universityof Illinois in Chicago)医学院,参军并被分配到一个快速培训内科医生的特殊项目。军方将我安排进耶鲁大学去完成医学预科课程——幸福来得太突然,徜徉在斯特林纪念图书馆(Sterling Memorial Library)的我,感觉像是到了天堂。

在耶鲁的日子,我终身难忘。第二年,我师从遗传学家唐纳德·波尔森(Donald Poulson),从此与遗传学结下不解之缘。1943 年,我完成了耶鲁大学全部医学预科课程,回到芝加哥。在芝加哥大学医学院开学前三个月,我被分配到一家靠近波士顿的陆军医院做护理员。

1944 年 4 月,陆军一等兵的我开始了医学院的学习。1946 年,战争结束,我离开部队,并在 1947 年完成学业,成为米迦勒瑞茜医院(Michael Reese Hospital in Chicago)的内科住院医师,同时也是血液科的研究员。

在医院里,生化学家、血液病学家卡尔·辛格(Karl Singer)成了我的同事,他的研究方向是镰状细胞性贫血,而这也是我对该领域研究的开始。

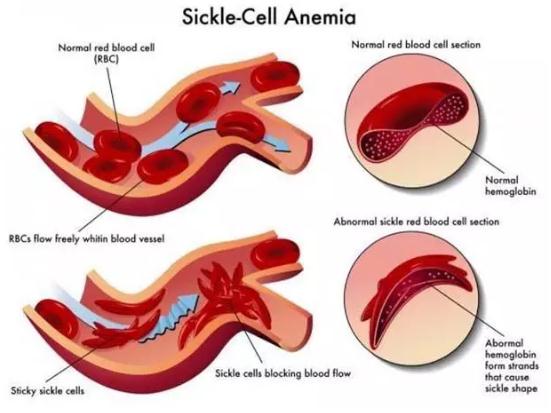

图丨镰状红细胞阻塞血管

那时,辛格博士让我将镰状细胞贫血症患者的血红蛋白与未感染个体的血红蛋白进行对比,通过将血红蛋白注射进小兔子体内以产生抗体,得出抗镰珠蛋白抗体(anti-sickle-hemoglobin antibodies)与抗正常的血红蛋白抗体(anti-normal-hemoglobin antibodies)之间的异同。遗憾的是,实验并不尽如人意,我没能获取有效的抗体进行比对。

再次卷入战争

时间到了 1951 年,朝鲜战争爆发,我重新入伍。跟以往不同,在军方的庇护下,我被分到一个好的差事,在一家综合医院内科服役。六七个月后,我被调配到位于华盛顿特区的里德陆军医院(Walter Reed Hospital in Washington, DC),那里正在组建一个研究血液的团队,由杰出的血液学家威廉·科斯比(William Crosby)带领。

在那里,我结识了天才科学家杜伦(E.L. Durrum)以及他独创的纸上电泳分离血清蛋白,改良后的操作非常简单。自那以后,我对电泳法分离血清蛋白产生了浓厚兴趣。

图丨1930 年的里德陆军医院

图丨2008 年的里德陆军医院

在里德陆军医院,我发现,溶血性贫血能够解释发生在士兵身上的症状。溶血性贫血的成因之一由红细胞变异导致的遗传性椭圆形红细胞增多症。这一现象既有趣又困惑。在一些患者身上,溶血性贫血导致红细胞被破坏,但在另一些患者身上,这些畸变的红细胞却有着正常寿命。

这种疾病具有至少两种遗传异质性。通过研究另一种溶血性贫血,即非血球型溶血性贫血,得出结论证实该疾病是由红细胞酶缺陷导致。辛格鼓励我从生化机制方面入手研究遗传疾病,这样不仅能获得第一手资料,还能更大程度的造福患者。

1953 年,我终于彻底离开部队。我一度曾考虑应邀去哈佛大学做血液学博士后,与威廉·卡斯尔(WilliamCastle)共事。然而,随着战争的结束,大量专业人才等待就业,我只得静候佳音。此时,位于西雅图的华盛顿大学新成立的医学院正在招聘导师,于是我和格蕾泰尔欣然前往。

图丨莫图尔斯基一家,华盛顿州,1954年

彼时,我和格蕾泰尔举家迁往西雅图开始了新的工作。对两个来自欧洲、从未涉足芝加哥以西的年轻人而言,西雅图看上去好遥远。但在现在看来,这个决策再正确不过。女儿朱迪(Judy)和儿子哈维(Harvey)随我们一同搬来,小女儿阿琳(Arlene)于一年后出生。

西雅图岁月

1950 年代早期,我在华盛顿大学任教,负责教授内科学和血液学专业课。那时,遗传学还没有作为医学生的基本课程。于是,我运用自己所知所学,在常规的血液学课程里夹带遗传学”私货“。

此举一石激起千层浪。几年后,医学系主任罗伯特?威廉姆斯(Robert Williams)提议将遗传学分拆成一门类似心脏病学、血液学和内分泌学的独立学科。

起初,我对此持怀疑态度,因为此举并没有先例。有趣的是,后来我与 Victor McKusick 交流后才得知,我们当时属于不谋而合。1957 年,约翰霍普金斯大学和华盛顿大学同时开设遗传学专业。

图丨我在教授遗传学“私货”

1953 年,我在华盛顿大学医学院教授内科学和血液学。我通过血液学课程讲授遗传学。几年后,医学系主任罗伯特?威廉姆斯(Robert Williams)提议开设遗传学专业课。1957 年,遗传学部门正式成立。

开设遗传学专科之前,我必须探究所有的可能性。吉姆?尼尔(Jim Neel)位于密歇根州的研究室是美国最激动人心的遗传学项目。作为一个医学博士,吉姆对遗传学的研究涉及范围之广,程度之深,无人能出其右。

我意识到,遗传学所涉及的领域,涵盖了从生理学、人口分布及其所涉及的区域等,如统计遗传学,远远超出我的知识范畴。也就是从那时起,我开始将仅仅年长我 7 岁的吉姆视为自己的导师兼精神领袖。

为了能够更好地理解吉姆的高深造诣,我需要学习数理遗传学。我花了 8 个月时间去欧洲最好的研究人类基因的部门——伦敦大学 LIonel Penrose 学院学习数理遗传学。Penrose 学院是欧洲研究人类基因学最好的部门,高手云集,有 Penrose 本人、J.B.S. Haldane、C.A.B. Smith 和其他专家,人们学术态度严谨,我所获颇丰。

开设遗传学部门,最大的鼓励来自于 1956 年在丹麦哥本哈根召开的第一届人类遗传学国际会议(FirstInternational Congress of Human Genetics )。这是一项激动人心的大事,此前从未有过如此大规模的会议。

图丨斯坦·加特勒(Stan Gartler)博士

在那里,我遇到了来自世界各地的专家学者,其中最重要的,是遗传学家斯坦·加特勒(Stan Gartler)。加特勒在加州大学伯克利分校取得博士学位后,任教于纽约哥伦比亚大学,专攻人类生化多样性(biochemical variation in humans)。

我说服他离开芝加哥大学,加入自己在西雅图的团队。加特勒欣然同意,前往西雅图,开始研究 X 染色体失活(X chromosome inactivation)。

图丨医学遗传学部门正在进行医学会诊

我们的部门发展迅速,吸纳了许多同事和研究员。他们直接与患者合作,这份工作充满了刺激和满足感。同时,我们也在吸纳生化学、统计学人才,在后期,还吸纳了分子生物学和基因组学的人才加入,从不同角度展开遗传学研究,造福患者。

开辟药物遗传学

与此同时,我开始对现在被称作是药物遗传学的研究方向产生了兴趣——这是一种由于患者具有不同的基因类型而产生不同的药物反应的学科。在哥本哈根会议上,一篇关于由于假胆碱酯酶(pseudocholinesterase)缺乏而引起呼吸暂停延长的论文被提出。

在手术中,药物司可林(suxamethonium)可以放松肌肉。几乎在每个人体内,司可林都可以快速被假胆碱酯酶快速破坏,因而司可林的使用是良性的。但对于那些体内假胆碱酯酶发生异常突变的人而言,司可林并不能被降解,因此这些患者就需要人工呼吸,这是由遗传基因造成的。我被这些酶反应、遗传基因、药物反应和疾病之间的关系深深地迷住了,并将当时已知的实例编撰成文。

图丨药物司可林(suxamethonium)

当时,对这种关系最好理解的例子当属 G6PD 缺乏症(葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症)与伯氨喹(primaquine)敏感之间的关系。G6PD 缺乏症在亚热带和热带地区的人群中极为常见,G6PD 基因归属于 X 染色体,因此男性的 X 染色体或正常或异常,而女性却可以是杂合子,同时兼有正常和异常的两种 X 染色体。

在朝鲜战争期间,由于患有 G6PD 缺乏症的男性对大量药物有过敏现象,这种情况才开始被意识到。例如,抗疟疾药物伯氨喹可以破坏他们的红细胞。有 10% 的非洲裔美国男性和起源于地中海地区及印度地区的男性都患有 G6PD 缺乏症。

为什么这种特质在一些人群中如此常见,在其他地方却完全不存在?这种在世界范围内仅位于热带及亚热带的分布说明,这种特质是自然选择的结果,甚至这种结果为他们在这种热带环境中,在面对某种极端问题上提供了特殊的保障。

这种推断在镰状细胞性贫血症上得到了证实,这同样是一种在非洲人群中很常见的疾病。有一种强烈的猜测认为,恰恰就是疟疾对镰状细胞突变基因进行了持续的筛选,因为具有镰状细胞性状的人往往不会因恶性疟疾死亡。

我猜测,对于 G6PD 缺乏症,疟疾可能也是其的最终答案,因此我在非洲遍访疟疾的高发区与低发区,并对全区域的 G6PD 缺乏症与疟疾感染情况进行了评估。结果发现,群体中恶性疟疾的发生频率与 G6PD 缺乏症存在关系,个体轻度的疟疾感染也与 G6PD 缺乏症存在关系。

无独有偶,Marcello Siniscalco 邀请我参与他在撒丁岛关于地中海型贫血的研究。在撒丁岛上,疟疾在山谷地区很常见,而在高山地区却极为罕见,因为那里并没有蚊子进行传播。正如我们期待的那样,撒丁岛的 β-地中海贫血症等位基因频率与海拔呈负相关。镰状细胞特征、G6PD 缺乏症和地中海贫血症似乎都是对疟疾的进化反应。

图丨雅典医师 George Stamatoyannopoulos

对地中海盆地的血红蛋白紊乱的研究很快就让我和 George Stamatoyannopoulos 产生了交集。他是一名来自雅典的医师,年轻但聪明好学,对 G6PD 缺乏症、地中海型贫血、镰刀状细胞贫血的遗传学原理非常感兴趣。1964 年,George 在西雅图加入了我们的团队,并快速成为了我最好的朋友和最亲密的合作伙伴之一。25 年后的 1989 年,他接替我成为新一任医学遗传学部的主任。

鹿鼠与人类骨髓移植

在太平洋西北地区工作时,通过研究鹿鼠,我对人类疾病的认识更近了一步。俄勒冈大学的基因学家 Ralph Heustis 得知我兴趣所在,向我展示了先天患有严重黄疸的鹿鼠。

这些鹿鼠患有遗传性球形红细胞增多症。它们的红色细胞呈球形,症状非常类似于患有遗传性球形红细胞增多症的人类患者。区别在于,人类是常染色体显性遗传,而鹿鼠是常染色体隐性遗传。

图丨鹿鼠

在鹿鼠身上,疾病很容易治愈。球形红细胞阻塞了鹿鼠的脾脏,一旦这些患病鹿鼠的脾脏被摘除,它们的红细胞寿命立刻恢复正常。而这就带来一个新的问题。

我们知道,将遗传性球形红细胞增多症患者的红细胞放入恒温箱,这些细胞会很快出现溶血反应。通过一个简单的测试,只需将血液样本置于 37 摄氏度的恒温下,就能进行诊断。

我们将患有遗传性球形红细胞增多症的鹿鼠分为两组。一组置于 35 摄氏度(华氏 95 度)的恒温环境下,另一组置于 4 摄氏度低温(华氏 40 度)环境下。第一组鹿鼠出现了严重的溶血反应,绝大多数于两周内死亡,而第二组鹿鼠情况良好。

由此得出结论:球形红细胞增多症对温度敏感。低温环境下呈良性,人体体温环境下则是致命的。这是基因与环境相互作用(gene-environment interaction)的一个显著案例。

接下来的问题是,如何治疗这些患有遗传性球形红细胞增多症的鹿鼠。能否通过骨髓移植,用正常的红细胞前体细胞与病变细胞置换来治疗患病鹿鼠?

治疗通过将正常的红细胞前体注入刚出生的鹿鼠体内,这些鹿鼠是自然繁殖,因此相较于实验室繁育的鹿鼠来说,具备遗传多样性的优势。

随后,通过放射抑制机体免疫功能降低排异反应后,同样的方法在治疗成年鹿鼠身上取得成功。在此之前,骨髓移植只在实验室繁育的纯种鹿鼠身上成功过。

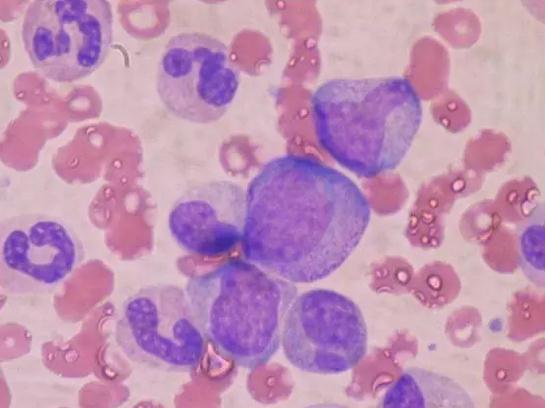

图丨造血前体细胞

鹿鼠骨髓移植的成功,为治疗遗传性球形红细胞增多症设立了标杆。这是世上首例通过骨髓移植治疗遗传性球形红细胞增多症。与此同时,后来于 1990 年获得诺贝尔奖的唐纳德?托马斯(Don Thomas)开始将此项技术应用到狗的骨髓移植。

多年后,唐纳德终于成功完成了首例人类骨髓移植,该方法现在被广泛用于再生障碍性贫血和白血病的治疗以及大剂量化疗。

血脂紊乱的遗传学解释

1960 年代,医学界已经十分清楚,血脂升高是冠状动脉疾病发病的主要因素。

我想要知道,在这些冠状动脉疾病患者当中,有多少是血脂紊乱引起的,导致这一现象的遗传学因素又是什么。我怀着这个想法,却苦于没有合适的人才合作。直到 1970 年代早期,乔·哥斯坦(Joe Goldstein)加入了我的西雅图团队,改变了这一现状。

乔·哥斯坦展开了一系列研究。他在西雅图的 11 家医院对心梗(Myocardial Infarction,MI)病人进行登记,测量他们发病三个月后的的胆固醇和甘油三酯水平。随后挑选出数值最高的病人,进一步登记他们的家庭成员的胆固醇和甘油三酯。

其中,大约占 5% 的高胆固醇患者具有家族遗传性。我们将其命名为“家族性高胆固醇血症”。其余心梗病人中,高甘油三酯同样具有家族遗传性。并且,12% 的双高患者具有家族遗传性,我们将其命名为“家族遗传性高脂血症”。

图丨乔·哥斯坦,医学博士

1971 年,乔·哥斯坦博士加入了我位于华盛顿大学的基因学部门。在那里,他着手研究家族遗传性高脂血症,并与麦克·布朗共同研究出低密度脂蛋白受体在高胆固醇血症中所起的作用,以及有效治疗多种高血脂症的他汀类药物。

该研究为解开家族遗传性高脂血症打下了基础。随后乔·哥斯坦搬到达拉斯,与德克萨斯大学西南医学中心(UT Southwestern)麦克·布朗(Mike brown) 继续他们的研究。他们首先研究了遗传性高脂血症当中最极端的表型:有可能携带关键基因的纯合子。如此高的胆固醇水平,在人口中只有百万分之一的概率。

这样做很聪明,因为研究这一类患者提供的信息量很大。他们发现了调控血液和细胞内胆固醇代谢的 LDL 受体,该受体的变异会引起家族性高胆固醇血症。正由于他们在胆固醇代谢机制研究中的卓越贡献,使得他们共同获得了 1985 年的诺贝尔医学和生理学奖。

布朗和哥斯坦的科研成果,是我所见过的最优雅的遗传学案例。他们的研究,从识别极为罕见的表型,到识别变异的基因,随后针对该基因研发药物。当我们的研究受挫、难以找到关键致病基因之时,布朗和哥斯坦的案例成为最好的鼓励。

深入色觉感知模型

自少年时起,我便对神经科学、精神病学以及人脑十分感兴趣。但直到上世纪 80 年代,我才终于有机会在该领域大展拳脚。

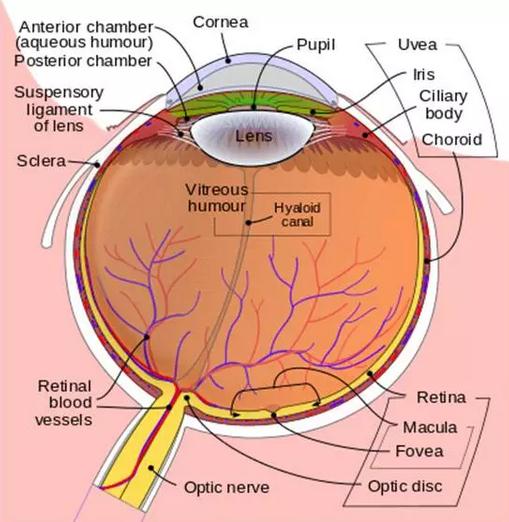

斯坦福大学的杰瑞米·内森斯(Jeremy Nathans)研究得出,人眼对红绿光线的感知需要大量的视锥细胞,感知红光需要一种视锥细胞,感受绿光则需要多达四种。且由于基因的相似度极高,转录过程中的重组和重排很常见,直接导致部分片段丢失或者融合,因此会有很大一部分没有表达。

图丨人眼示意图

我开始着手与新加入的分子遗传学家萨缪尔·德步(Samir Deeb)共同研究视锥细胞的遗传变异。

最有趣的观察莫过于丝氨酸-丙氨酸的多态性对于红色视锥细胞的影响,在欧洲人中的比例约占 4:6 。这种多态性是完全无害的。但是,丝氨酸变异人群和丙氨酸变异人群在颜色匹配实验中给出了不同的答案,因为他们对红色的感知有所不同。

在我看来,这一现象让我以一个宏观的角度去考虑人的感知。因为大脑接受到的环境是有差异的,因此人与人眼中的世界是不同的。

找到解答感知差异的终极答案,难度极大。如果将研究遗传学比做解线性方程,那么探索感觉背后的生物学机理就是解高维几何。至于是否存在终极答案,无人知晓。

人眼通过视锥细胞,感受到红光、绿光与蓝光,因此人类以及其它具有这三种感光受体的生物称为“三色感光体生物”。而其他一些生物,如虾蛄(即皮皮虾),有十二原色的感光系统。

图丨皮皮虾眼部特写

视锥细胞对红绿蓝三色的感受度并不是最强,但对这三种光线频率的感知范围最大,也能够独立感受这三种光线,因此这三色被视为三原色。

迷上种族基因学

我想起多年前自己曾在阅读历史、考古学和人类学相关书籍时,读到的关于古伊特鲁里亚人的描述。这使我想到,研究犹太人,尤其是阿什肯纳兹犹太人的基因图谱,会是一个很好的着手点。

1961 年,第二届国际人类遗传学大会在罗马召开以后,在耶路撒冷召开了一些小规模的会议。

与会的遗传学家的研究讨论愈发多元化,不仅研究血型的变化、酶和蛋白质标记,还与熟悉犹太人的历史和文化的人进行深入交流。英国遗传学家 J.B.S. Haldane 主持会议,他是一个很了不起的人,从那以后我迷上了种族基因学。

一般来说,通过等位基因频率,可以判断出世界上任何一个人类种群。样本容量越大,对人类种群的研究就越准确。

图丨人类基因的历史地图

追根溯源,对医学发展有两个重要作用。在治疗疾病方面,了解病人的文化、饮食、生活习惯、禁忌等非遗传性因素,至关重要。另一方面,基因溯源降低了“种族”的重要性,通过确定病人的等位基因,从而确定病人对某些疾病和药物的敏感性。

传道、授业、解惑

我对遗传学最重要的贡献,是我在过去的半个多世纪指导了成百上千的学生,我的教学方式成了该领域的模板。

教学之余,通过撰写教科书,向万千学子展示了遗传学的复杂与优雅。在 1979 年至 2010 年间,Friedrich Vogel 和我合作,编写了四版《人类基因学:困惑和解答》。

该教材被翻译成多种语言出版,有英语、法语、意大利语、俄语、日语和中文。书中将遗传学内容以一系列问题的方式呈现,启发读者思考,从医学、生物化学、统计学以及前沿遗传学的角度,解答书中的问题。

指导年轻学子如何选择科研项目,无论是从临床工作中还是实验观察中,好的问题将科学研究推向新的境界。

对下一代遗传学家而言,什么样的问题才是好问题?

人类基因组项目如此复杂,现在我们手中有了基因表,好比元素周期表。我们能够较过去更为迅速的回答一系列遗传学问题,但这一领域的根本问题依旧未被解答。

接下来的挑战,是弄清楚基因和基因之间,是如何相互作用的,以及非遗传因素在其中的作用。遗传学是线性的,但这些问题则是多维的。

自我思考

我之所以能够在学术上有所作为,全仰赖格蕾泰尔打理一切,照顾家庭,照顾孩子,照顾我。我是如此幸运,遇到此生挚爱,她聪明,幽默,充满活力。

如果我在 1953 年去了哈佛大学,而不是来到西雅图,我或许会成为一名受人尊敬的血液病学家,但我将不会有机会向我的学生传授遗传学。

我很庆幸,来到这样一所大学执教,她为年轻学者提供了数不胜数的机会,让理想照进现实。

直到现在,我还是会时常回想起我那颠沛流离的苦难童年,那段日子的确使我缺失了很多美好的回忆。但反过来,它也让我倍加珍惜当下的幸福,面对挫折,我会时时提醒自己,“我可是个经历过战争的难民!”

图丨我和格蕾泰尔,摄于 1990 年

纵观我的职业生涯,我十分享受医生这个职业。直到七十高龄,我依旧是内科主治医生。通过和病人接触,能够帮助他们,让我所获颇多。活到老,学到老。遇到先前没有考虑到的事,我总是不断提出新的问题。

不客气的讲,没有任何一门科学像遗传学那样让人着迷。医学遗传学是医学和科学交汇处。它从社会,历史,种族的角度,向我们揭示新的生理现象。我很难想象,在过去的七十年里,还有别的什么事情,能够让我充满激情。